发布时间:2020-06-22 08:50:00 作者:凌鹤 来源:

《辽宁日报》

原标题:

古有《盛京赋》 今有《沈阳赋》

文墨相辉展现历史积淀和文化张力

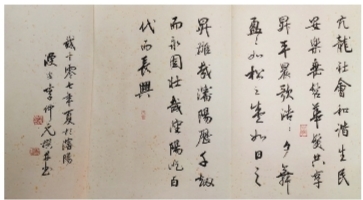

李仲元书《沈阳赋》细节。

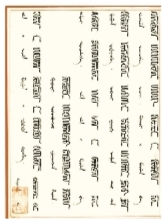

《御制盛京赋》满文(局部)。

核心提示

历史上,为沈阳这座历史文化名城作赋,影响到海外的力作是乾隆的《盛京赋》,满、汉篆文各32体,艺术价值高。延续对沈阳历史的深度思考与文化关怀,著名学者、书法家李仲元创作并书写的《沈阳赋》,以史、赋、书艺相结合的形式,留下了独具艺术特色的当代篇章。李仲元多年从事考古文物工作,特别是对沈阳建城史的考证独树一帜,映照了这篇美文的历史性,古今相映、文脉相传,深富启迪。

《御制盛京赋》三十二卷 创制满、汉篆文各三十二体

《盛京赋》是乾隆第一次东巡盛京(1743年)祭祖时创作的,是一篇歌颂先世创业之功和盛京物产丰富、人才鼎盛的文学作品,并较早被翻译成法文出版,在西方世界产生了很大影响。

中国历代帝王中,只有乾隆专门为一座城市创作过大赋,足见对盛京的高度重视,对开国先祖的无比尊崇。乾隆十三年(1748年),武英殿刻32体篆文本《御制盛京赋》面世,极具文献与艺术价值。

《御制盛京赋》全文3000余字,一种篆体为一卷,内容相同,共32体即32卷。32体篆文为:玉箸篆、奇字篆、大篆、小篆、上方大篆、坟书大篆、倒薤篆、穗书篆、龙爪篆、碧落篆、垂云篆、垂露篆、转宿篆、芝英篆、柳叶篆、鸟迹篆、雕虫篆、麟书篆、鸾凤篆、龙书篆、剪刀篆、龟书篆、鹄头篆、鸟书篆、蝌蚪篆、璎珞篆、悬针篆、飞白篆、殳篆、金错篆、刻符篆、钟鼎篆。各篆所书字体婀娜秀丽,是汉满篆书艺术的创作与展现,在汉满文字、书法史上具有里程碑式的意义。

李仲元自书《沈阳赋》 文墨生辉以史鉴今

历史上,用各种艺术形式来赞美古城沈阳的人数不胜数。其中,对沈阳建城史考证取得突出成果的当代著名文博学者、诗人、书法家李仲元书写了一篇《沈阳赋》,他将多种艺术形式结合,独具特色,引起各界良好反响。

采用气势磅礴的汉赋来表达赞美之情,使沈阳作为新时代东北政治、经济、文化中心的城市形象跃然而出:“宏哉沈阳,星躔箕尾,雄踞东方之古邑。伟哉沈阳,天下形胜,历史文化之名城。开千年乐善之区,人文毓秀;本万类丰繁之域,造化钟灵。”“七千年前,新乐初民,制陶渔猎,祭舞雕鹏。战国之际,燕王拓土,封疆立邑,始建候城。秦汉以降,厥有建制。中华体脉,于斯日盛。”“洎至春风起处,绿意红情。改革开放,东北振兴。雄哉沈阳,经千劫而永固;壮哉沈阳,屹百代而长兴。共和国长子,重现威仪;制造业基地,又复蒸蒸。”

李仲元以书卷气浓郁的书法,将史学知识与考证成果、文学修养、书法创作融于《沈阳赋》。赋是中华独特的艺术形式,与国粹书法相交,呈现出艺术表现的古典美。《沈阳赋》的内容由古及今,空间广阔、文思敏捷,重点展现当代沈阳社会生活的蓬勃发展。其书以古为新、以雅为魂、与史对话、意味隽永。

鲁迅文学奖获得者王充闾认为:“他(李仲元)的具备历史属性的诗章,能够以有限的文字反映深广的历史内涵,以诗的艺术手法再现社会历史与现实,渗透着作者的学识见解和价值取向,既具诗情,更饶史性。”

著名诗人、书法家董文认为:“李仲元的咏史诗,诗与史相生相发、相辅相成、相得益彰,迥异于他人,彰显地域的历史积淀与文化张力和潜质。其书法在淡雅逸遒的美学追求中映衬出深广的文化襟怀、审美眼光和学养积累。”

著名学者王向峰认为:“李仲元以专业之见解表现了艺术创造的本质论,具有‘三化’境界:一是化史实为情思,二是化景物为意象,三是化文思为诗致。他的作品蕴含着中国独特的文化精神‘和’。汉语的四声押韵之‘和’,书法的虚实相间之‘和’,诗与书结合之‘和’。这种‘和’与中国传统文化诠儒释道中贯穿的‘和’一脉相承。”

著名学者郭兴文认为:“李仲元具备独特的文化视野和审美情趣,他承继了文以载道的传统,于大量的历史人物、出土文物、胜迹景点、事件活动中生发出社会责任与担当,体现了爱国、爱乡、爱民,关注社会、人生、世象的理想与情愫。其非常可贵之处在于能够把古典形式与现代情感统一起来……”

李仲元自述:“从1998年起,感辽沈文物史迹之盛,遂陆续以旧体诗赋之,前后二十余载。”以历史为题材的创作,有着双重的难度,也因此会对文学和史学产生双向的贡献。

《沈阳赋》的创作完成,既是继承发扬中华优秀传统文化之举,更可以从中重新了解认识沈阳的城市历史与发展。

(编辑:月曦)